Geschrieben von Stefan H.

Überwachung hat eine repressive Wirkung, die z.B. durch geheimdienstliche Aktivitäten der Polizei sehr früh einsetzen kann. Wer beobachtet wird oder sich nur beobachtet fühlt, wird sich meist automatisch angepasst verhalten und versuchen, nicht vom regelkonformen Verhalten abzuweichen. Zusätzlich bekommt mensch das Gefühl bei völlig legalen Handlungen, etwas Illegales zu machen. Überwachung ist also immer auch Kontrolle unseres Verhaltens. Auch Datenerfassungen von uns in Datenbanken haben eine derartige Funktion. Die Möglichkeit von digitaler Datenspeicherung vereinfachen diese Form der Repression stark.

Keine_r möchte gern in einer polizeilichen Datenbank landen. Wer weiß schon, was eine derartige Eintragung für Folgen nach sich zieht. Ob mensch jetzt „amtsbekannt“ ist oder ob eine Eintragung eine besondere Überwachung, Vormerkung oder sonstige negative Auswirkungen z.B. im späteren Leben, Beruf oder bei einer Reise als Folge haben kann. Manchmal reicht dafür aber sogar eine einfache Identiätsfeststellung am „falschen Ort“ aus, ohne dass es sonstige repressive Folgen gibt. Viele werden daher vermeiden etwas zu tun, dass zu einem Eintrag in einer polizeilichen Datenbank führen könnte.

Doch was macht die Polizei eigentlich genau, wenn sie mal deine Daten hat? Was für Datenbanken gibt es eigentlich in Österreich? Wir wollen einen kurzen Blick auf die angehäuften Datenberge von Verfassungsschutz und Polizei werfen.

Einrichtung von Datenbanken

In Österreich wird die Einrichtung von polizeilichen Datenbanken nicht – wie vielleicht viele glauben – per Gesetz geregelt, sondern nichtöffentlich durch das Innenministerium. Hintergrund ist, dass die Rechtsgrundlage im Sicherheitspolizeigesetz mehrere allgemeine Generalklauseln sind. Aufgelistet werden nur die grundsätzlichen Speichergründe bzw -zwecke, aber nicht die Datenbanken. Jedes Ministerium entscheidet selbst welche Datenbanken es führt und was für diverseste Daten darin gespeichert werden, solange die gesetzlich vorgegeben Speichergründe für die Daten vorliegen. Herauszufinden was für Datenbanken es gibt, ist nicht einfach. Die Datenbanken der Polizei zum „Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen der Republik Österreich“ und „der Vorbeugung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten“ sind nämlich – im Unterschied zu anderen Datenbanken – nicht bei der Datenschutzkommission meldepflichtig und daher geheim. Das heißt, wir wissen oft gar nicht, wann eine neue Polizei-Datenbank eingerichtet wird bzw welche überhaupt existieren. Dies wäre aber – wenn schon die Einrichtung derartiger Datenbanken nicht verhinderbar ist – dringend notwendig, um sich als Betroffener gegen staatliche Überwachung wehren zu können.

Die Polizei ist bei der Arbeit mit Daten und Datenbanken weitgehend frei und wird nur in Einzelfällen und anlassbezogen kontrolliert. Die Eintragung einer Person in einer Datenbank bedarf weder der Zustimmung noch der Kontrolle des Rechtsschutzbeauftragten oder der Datenschutzkommission. Eine Verständigung der betroffenen Person über die Eintragung oder Weiterverarbeitung der Daten ist nicht vorgesehen. Eine Kontrolle findet nur statt, wenn der_die Betroffene sich gegen ihre Eintragung bei der Datenschutzkommission beschwert. Dazu müsste die betroffene Person aber erst einmal wissen, dass sie in einer Datenbank eingetragen ist. Es besteht zwar ein gesetzliches Auskunftsrecht (Auskunftsbegehren nach dem Datenschutzgesetz), doch auch hier gibt es Ausnahmen für die Polizei. „Zum Schutz der verfassungsmäßigen Einrichtungen“ und „der Vorbeugung, Verhinderung oder Verfolgung von Straftaten“ kann die Auskunft verweigert werden. Der betroffenen Person wird in diesen Fällen nicht einmal mitgeteilt, dass ihr die Auskunft verweigert wird, sondern lediglich, der kryptische Satz, dass „keine der Auskunftspflicht unterliegenden Daten verwendet werden„. Eine derartige Antwort heißt daher in Wahrheit entweder, dass tatsächlich keine Daten gespeichert sind, oder eben, dass es Daten gibt, aber die Auskunft verweigert wird.

Die Zahl der existierenden polizeilichen Datenbanken ist mittlerweile sehr lang. Sehr interessant sind jedenfalls folgende Datenbanken:

Elektronisches Kriminalpolizeiliches Informationssystem (EKIS)

Die polizeiliche Datenbank „Elektronisches Kriminalpolizeiliches Informationssystem“ (EKIS) ist eine Zusammenfassung von mehreren Datenbanken. Im EKIS kann die Polizei auf Personeninformationen über dich zugreifen. Dabei handelt es sich um sicherheitspolizeiliche, passrechtliche und waffenrechtlich relevante Informationen. Unter Umständen können im EKIS daher deine Daten aufgrund einer einmal erfolgten Identitätsfeststellung, ohne dass es zu einem Verfahren gekommen ist, aufscheinen. Ebenfalls kann die Polizei in dieser Datenbank einsehen, ob du verdächtigt wirst eine Straftat begangen zu haben oder ein Strafverfahren gegen dich läuft (=Kriminalpolizeilicher Aktenindex KPA). Im EKIS können zusätzlich alle Erkenntungsdienstlichen Datenbanken abgerufen werden (Fingerabdrücke, DNA, Fotos, etc).

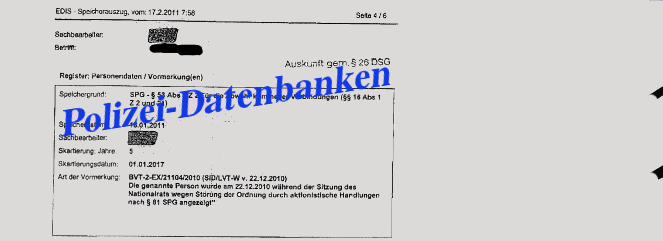

Elektronische Dateninformationssystem (EDIS)

Das „Elektronische Dateninformationssystem“ (EDIS) des österreichischen Verfassungsschutzes (BVT) ist ebenfalls eine Zusammenfassung von mehreren Datensätzen. Es handelt sich dabei um sicherheitspolizeiliche Eintragungen wie z.B. Anzeigen oder laufende oder ehemalige Strafverfahren, aber auch um geheimdienstliche Daten, die im Rahmen einer erweiterten Gefahrenerforschung oder aus präventiven Staatsschutzgründen über dich gesammelt worden sind. Im EDIS finden sich zusätzlich dazu Eintragungen zu „Extremismus“ und „Terrorismus“. Da das Gesetz derartige Termini zur Datenspeicherung nicht kennt, bedient sich der Verfassungsschutz der Datenbank „Protokollierungen von Akten des Bundesministeriums für Inneres“. Diese nutzt der Verfassungsschutz – soweit es uns bekannt ist – um Daten, die eigentlich strafrechtlich oder sonst sicherheitspolizeilich in keinster Weise bedeutsam sind, trotzdem zu speichern. So ist beispielsweise ein Student für zehn Jahre im EDIS gespeichert, weil die britische Polizei ihn dem Verfassungsschutz wegen „verdächtigem Fotografieren“ (sic!) gemeldet hat. Der Verfassungsschutz speichert auf diese Weise übrigens auch von dir gemachte Auskunftsbegehren nach dem Datenschutzgesetz für zehn Jahre. Die EDIS-Daten werden vom Verfassungsschutz auch bei Sicherheitsüberprüfungen von Personen heran gezogen. Sicherheitsüberprüfungen sind Überprüfungen von Personen auf ihre Vertraulichkeit hinsichtlich des Zugangs zu geheimen/vertraulichen Daten oder Eignung für den Staatsdienst.

(nationale) Schengener Informationssystem (N.)SIS

Das (nationale) Schengener Informationssystem (N.)SIS ist die Datenbank für das Schengen-Abkommen. Personen können hier eingetragen sein, wenn nach ihnen gefahndet wird, ihnen die Einreise in ein Land untersagt ist oder sie gezielt kontrolliert werden sollen. Derartige Informationen im SIS können über dich existieren, wenn du bereits einmal verurteilt worden bist oder du verdächtigt wirst an „außergewöhnlich schweren Straftaten“ teilzunehmen. Solche Eintragungen im SIS können auch „verdeckt“ – also ohne, dass dir dies bei einer Kontrolle mitgeteilt wird – erfolgen. Diese Daten im SIS können zu einer Einreiseverweigerung führen, was insbesondere bei politischen Großereignissen von Bedeutung sein kann. Die Daten im SIS werden auch bei der Ausstellung von Visa und sonstigen Aufenthaltstiteln abgerufen. Auch Daten zu Sachen, die als gestohlen gemeldet sind, sind im SIS gespeichert.

Die Europäische Polizeibehörde Europol hat ebenfalls eine europäische Datenbank (Europol-Informationssystem (EIS)) an der Österreich teilnimmt und Daten an das Informationverbundsystem weitergibt.

Auskunft, ob du in diesen und anderen polizeilichen Datenbanken gespeichert bzw eingetragen bist, kannst du mit Hilfe eines Auskunftsbegehrens nach dem Datenschutzgesetz machen.